美国商务部数据显示,三季度美国国内生产总值(GDP)终值为4.9%,个人消费支出数据从初读的4.0%下调至3.1%。高频数据显示,劳动力市场依然健康,初请失业金人数重新回到20万关口附近,同时抵押贷款利率回落开始对房地产市场形成一定支持。相关人士认为,通胀继续消退,美国经济越来越有软着陆的迹象。

中国银行香港首席经济学家鄂志寰及合作者中国银行香港经济研究员曾之腾共同在《北大金融评论》撰文表示,高利率环境下美国经济韧性超出市场认知。2023年前三个季度,美国实际GDP环比折年率分别达到2.0%、2.1%和5.2%,其他实体经济指标表现良好。美国经济在高利率环境下保持韧性,得益于健康的私人部门资产负债表以及结构性因素的支撑。

本文完整版将刊登于《北大金融评论》第18期。

自2022年3月以来,美联储为应对来势凶猛的通货膨胀,开启了历史上少有的急剧加息之旅,截至2023年12月,美联储本轮已连续加息11次,联邦基金利率累计上升525个基点,利率上升幅度和月均增速均创下了自1981年以来的最高纪录。依照历史经验,美元加息周期往往引发程度不等的本土经济衰退及各种形式的新兴市场危机。因此,本轮激进加息引发了市场忧虑,但其实际效果则未如普遍预期,尽管金融条件急剧收紧导致需求减弱,在部分中小型金融机构触发风险事件,但并没有引爆系统性的金融危机,对新兴市场的外溢性冲击也弱于以往。目前,此轮加息渐近尾声,美联储货币紧缩对美国经济的影响及溢出效应与以往大不相同,值得我们深入分析。

Higher For Even Longer?

根据美国《联邦储备法》的表述,美国货币政策的目标是实现充分就业、稳定物价和合适的长期利率。长期以来,美联储传统货币政策工具是联邦基金利率,其进行调整时主要考量的是失业率和通货膨胀,通货膨胀代表经济过热的程度,决定了联邦基金利率的上行区间,而失业率是经济疲软的信号灯,影响联邦基金利率的下限。归根到底,美国联邦基金利率的变化与美国实体经济息息相关。

本轮美联储加息与历次加息相比具有以下几点差异:

1.持续时间。1960年代以来完成了11轮加息,其中,最长时间为1977年到1980年的39个月和2015-2019年的38个月,最短时长为1980-1981年的6个月,11轮加息平均时长为22个月(见表1)。自2022年3月开始的本轮加息周期迄今为止为20个月,大致居于中等水平。依照当前市场预期,本轮加息周期已于2023年7月结束,则相应时长为16个月,为中等偏低水平。

2.加息幅度。以有效联邦基金利率为准,在11轮加息周期中,最大加息幅度为1977年到1980年的1300个基点,其次是随后的1980年7月到1981年的1005个基点;最小加息幅度为1965年的74个基点,11轮加息的平均幅度为524个基点。自2022年3月开始的本轮加息幅度迄今为513个基点,相较先前11轮的平均水平只有11个基点的差异,略低于半次加息幅度。

3.外源性冲击。自1960年代以来的11轮加息周期中,有5轮出现外源性冲击,并呈现与经济衰退很强的相关性。自2022年3月开始的本轮加息起源于新冠疫情与俄乌冲突带来的供应链中断,以及财政货币政策超级宽松导致的突如其来的通货膨胀,其CPI同比增长率一度达到9.1%,比肩1965年至1982年的“大通胀”(Great Inflation)时期,其后续发展可能有较大概率符合历史经验。

4.加息模式。2000年以后的美国经济总体表现出低增长、低通胀、低利率的特征,因此,在美国联邦基金利率调整过程中,通常采取预防性减息和滞后性加息模式,减息决策往往领先于经济数据下行,加息决策则屡屡落后于通货膨胀走势。

从实际情况看,从2004年5月至2006年7月,美联储加息425个基点,利率提高至5.25%。2007年,高息引爆美国次贷危机,随后扩展至全球性金融危机,2009年美国GDP增速一度下降至-2.9%。美联储采取了零利率政策和量化宽松政策,在近10年内保持较低的利率水平。2015年11月后,美联储开启了缓慢渐进加息进程,在38个月内加息幅度仅为228个基点,月均6个基点,为60年代以来加息周期的最低平均水平,直至新冠疫情后推出断崖式降息,因此,2000年以来的多数时间,联邦基金利率接近零区间。

5.与通货膨胀相关性。疫情管控措施解除后,居民超额储蓄持续释放,劳动力供不应求引发的高薪资增速,对通货膨胀形成一定的支撑。目前,领先指标表明在通胀统计中权重较高的项目(如二手车和房租)下行趋势已基本确立,同时由于劳动力供需失衡逐步缓解,劳动力成本料难以显著回升,整体通货膨胀压力继续得到缓解。通货膨胀回落速度的不确定性,主要源于地缘政治风险所引发的大宗商品价格波动。因此,通胀回落至美联储2%的目标需要多长时间,仍待进一步观察。

我们预计,2024年,高利率持续抑制总需求并推动通胀回落,在一定程度上带来经济增长放缓,如果经济能够保持韧性,则联邦基金利率在更高水平持续更久的时间,迫使消费者和企业适应更高的利率环境。

2022年7月以来,美国债券市场再度出现长期债券收益率低于短期债券的现象,债券收益率倒挂通常被视为经济衰退即将到来的警告,因此,不能排除一种可能性,即在经济没有出现明显衰退信号的情况下,美联储进行预防式降息。

高利率环境下美国经济韧性超出市场认知

从理论上讲,利率攀升提高居民和企业的融资成本,对经济增长构成压力,增加经济衰退的可能性。从历史经验看,根据国民经济研究局(NBER)对美国经济衰退的认定标准,在1960年代至今已完成的11轮加息周期中,仅有3轮实现软着陆,即避免经济衰退。另外8轮则是硬着陆,其中,有2轮为轻度衰退;6轮为深度衰退,多伴随重大经济事件冲击。其中,包括3轮与能源相关的供给冲击、2007-2009年全球金融危机以及2020年初暴发的新冠疫情。这些事件对美国经济产生了负面影响,美联储加息放大了经济下滑的势头,应该不能被视为导致美国经济衰退的根本原因。因此,加息与经济衰退(尤其是深度衰退)的因果关系并不十分明显。

从数据看,美国经济在2022年前两个季度出现实际GDP环比负增长,即“技术性衰退”。2023年前三个季度,美国实际GDP环比折年率分别达到2.0%、2.1%和5.2%,其他实体经济指标表现良好。

美国经济在高利率环境下保持韧性,得益于健康的私人部门资产负债表以及结构性因素的支撑。2008年全球金融危机后,美国的家庭、非金融企业和金融机构等部门的资产负债表保持相对稳健,减弱了“资产价格下降—资产负债表恶化—实体经济下滑”的“金融加速器”机制对政策紧缩和外部冲击的放大作用;疫情后美国经济复苏的动力以服务消费为主,对利率变动敏感度相对较低,此外,财政政策对经济增长的推动力度较强,部分抵消了融资成本上升对特定领域企业投资的不利影响,形成美国经济对美联储加息的反应钝化的局面。

资产负债表视角

美国居民和企业部门资产负债表的稳健,是私人消费和固定资产投资在高利率环境下保持坚韧的重要原因。

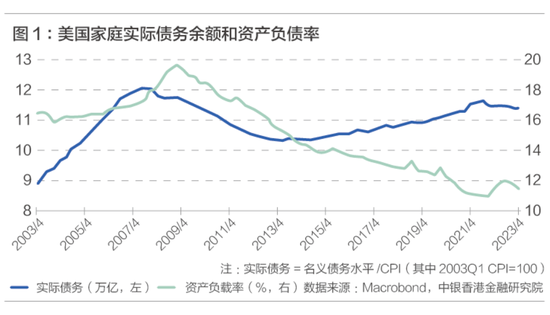

美国居民杠杆率相对较低,叠加借贷利率结构的变化,使加息对居民消费的抑制作用有所减弱。金融危机后,美国居民对使用杠杆相对谨慎,同时,金融危机和疫情后的两轮大规模货币宽松,大幅推升资产价格,压降了居民的资产负债率(见图1)。同时,在低利率期间,许多家庭将其贷款从浮动利率转为固定利率,因此美联储加息并未明显加重居民债务负担(见图2)。居民部门的资产负债表保持稳健,再加上疫情期间居民超额储蓄的释放,以及劳动力市场供需不平衡引发薪资增速较快等因素,居民消费对加息的敏感度也得以降低。

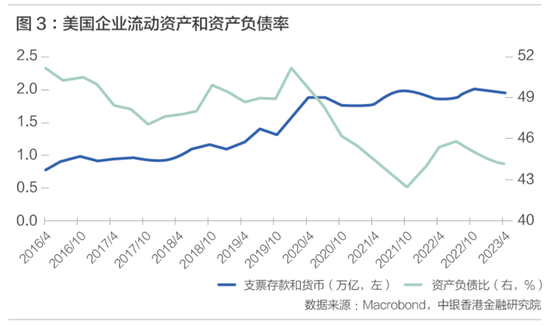

与居民部门类似,企业部门的资产负债表状况良好,减轻了货币紧缩对企业投资的不利影响。美国企业的资产负债率保持在相对较低水平,并拥有充足的流动性资产(图3)。在2020至2021年的低利率环境下,企业大规模举债的同时延长了其债务久期(图4),因此,发债企业在短期内偿还压力不大,大幅发行高利率债券以展期现有债务的急迫性不强。这些因素减轻了高利率对企业经营和投资的负面影响。

结构性视角

从消费结构上看,服务消费持续回升,降低了整体消费对利率的敏感度。在疫情暴发初期,服务消费场景受限,政府向居民的转移支付转化为商品消费支出的快速增长。疫情管控解除后,消费结构逐步从商品消费向服务消费(尤其是线下服务)转变(图5),服务消费的持续增长为2022年以来美国整体消费提供了强劲支持。与商品消费(尤其是大件耐用品)相比,服务消费融资需求较低,对利率变化的敏感性较弱,削弱了加息对整体消费的抑制作用。

从投资结构上看,尽管加息对住宅投资产生不利影响,但拜登政府推出的一系列法案支撑了非住宅投资的稳健增长。美联储开启本轮加息以来,对利率变动较为敏感的住宅投资受到冲击,并对GDP起到一定的拖累作用。然而,拜登政府签署的基础设施法案、芯片法案和通胀削减法案,对基建、芯片和新能源汽车等行业等提供资金支持,促进制造业回流美国,叠加外商对美直接投资的拉升,促成制造业建设投资(尤其是IT相关制造业投资)的火热,使非住宅投资在利率快速抬升的背景下逆势上行,从而对固定资产投资形成支撑。

美国经济韧性是否具有可持续性?

目前看来,一些因素仍在支撑美国经济的韧性,2023年美国经济出现衰退的可能性不大,加息引发深度衰退的概率亦不会很高。

考虑到货币紧缩及融资条件收紧对宏观经济的滞后影响尚未完全显现,2023年10年期美债收益率一度接近5%,推高企业和消费者的借贷成本,引发经济减速的风险,2024年晚些时候,美国经济可能出现温和衰退。

美联储加息对新兴市场的外溢效应

美元周期对全球宏观经济和金融市场的影响日益深化。美联储货币政策在影响国内经济的同时,对其他经济体产生显著的溢出效应。

美联储货币政策的溢出传导机制

美联储货币政策变动向其他经济的溢出效应可通过以下几种途径实现:

外汇渠道(Exchange rate channel):美联储加息导致新兴经济体货币贬值,进而提高其商品的出口竞争力,提振该经济体的GDP水平。

贸易渠道(Trade channel):美联储加息可能降低其国内收入水平和消费支出,抑制美国消费者对进口商品和服务的需求,从而对其他经济体的出口产生不利影响,降低该经济体的GDP水平。以上两个机制的作用方向相反,其对新兴经济体的实际影响取决于该经济体的贸易依赖度和汇率制度等因素。

金融渠道(Financial channel):美联储货币紧缩提高长期收益率,降低美国资产价格。通过全球金融市场联动,改变不同经济体之间的投资组合平衡,影响全球范围内资本的配置,对其他经济体的资产收益率和价格产生冲击。资产价格波动会对其他经济体的资产负债表造成不利影响,通过“金融加速器”机制影响宏观经济,可能引发“货币贬值—资本外流”的负面反馈机制。

随着各国金融市场的联系日益密切,金融渠道在美联储货币政策外溢过程中扮演重要角色。在2008年全球金融危机之后,美联储的债券购买计划推动美国及全球债券市场快速扩张,强化了美联储货币政策通过债券市场向其他经济体传导的效果。美联储货币政策对不同经济体的金融条件的影响程度增加,导致不同经济体在资本流动、资产价格和信贷增长等方面的周期逐渐趋于一致,形成了所谓的“国际金融周期”(Global Financial Cycle,见Rey 2015)。

与此同时,美债利率对其他经济体的融资成本产生显著影响,减弱该经济体央行货币政策对宏观经济的调控效果,甚至出现货币政策失灵的风险。同时,由于美元具备更高的避险属性,美联储加息引发的投资者风险偏好下降可能会加剧其他经济体的资本外流,由此引发资产价格下跌,并传导至实体经济,放大美联储货币紧缩政策的溢出效应。

美联储加息溢出效应的实证考察

美联储加息对其他经济体的传导效应与对美国国内经济的影响程度相近。根据Iacoviello and Navarro (2019) 的估计,联邦基金利率提升1%会导致发达经济体和新兴经济体的GDP分别下降0.5%和0.7%,与对美国经济的影响大致持平;Degasperi et al. (2023) 的研究表明,1年期美债收益率上升1%将分别使OECD国家和美国的工业生产萎缩1.5%和2.5%,表明美联储加息对两者的影响程度相仿。对于许多经济体来说,其受到美联储加息和本国货币紧缩的影响程度相近。Albagli et al. (2019) 发现,金融危机后,联邦基金利率1%的升幅将分别使发达和新兴经济体的债券长端收益率上升43个基点和56个基点,与本国货币政策向长端利率的传导效果大致相当。

相较发达经济体,美联储加息对新兴经济体的溢出效应更为显著。美联储货币紧缩对发达经济体和新兴经济体溢出效应的差异主要来源于上述金融渠道的作用。由于新兴经济体的金融市场不如发达经济体完善,其资产价格和宏观经济波动更容易受到“金融加速器”机制的影响;另一方面,新兴经济体更依赖美元债务,美元升值增加其债务负担,对其融资产生不利影响。大多数实证研究证明了这一点。除前文提到的Albagli et al. (2019) 外,Degasperi et al. (2023) 也发现,1年期美债收益率上升1%,将导致新兴经济体的工业产出萎缩2.5%,幅度高于发达经济体的1.4%。同时,由于新兴市场资产普遍被视为风险更高,美联储货币紧缩引发的投资者风险规避更容易导致其资本外流,较易引发新兴经济体的金融危机。上世纪80年代的拉美债务危机和90年代的亚洲金融危机都是明显的例子。

尽管本轮美联储加息引发部分经济体的债务违约,但其溢出效仍处于可控范围内。与之前的紧缩周期相似,美联储本轮加息使部分发展中国家面临资本外流、货币贬值和债务利率上升等多重压力,包括斯里兰卡和赞比亚在内的一些经济体已出现债务违约。本轮美联储加息的溢出效应尚未引发类似拉美债务危机和亚洲金融危机的系统性金融风险事件,其原因可能在于全球经济韧性超出预期,以及各国资产负债表的稳健性得到提高(Kalemli-Özcan and Unsal 2023)。具体而言,尽管全球金融周期的潜在影响增大了美联储货币政策的溢出效应,但由于大多数新兴经济体在过去十年间减少了其外债比例,降低了货币错配风险,同时其金融机构也相应提高了对冲外汇风险的能力,因此这些因素增强了这些经济体对本轮美联储激进加息溢出效应的抵御能力。